Kousei yamashita - portfolio

|  |  |

|---|---|---|

|  |  |

|  |

- Prologue -

震災から10年が経とうとする今、

被災した沿岸地域では、何が起き、何が必要とされているのでしょうか。

私は、埋もれている地域資源である文化や暮らしに対して、

そして最も大切な「海と共に生きること」を再考することから、

卒業設計を始めました。

私が、震災直後からボランティアに趣き、

漁師さんのお手伝をしている場所が、「 宮城県石巻市 十三浜地域」です。

十三浜はワカメやホタテの養殖が盛んな地域であり、卒業設計では

十三の漁村の一つである、「大室集落」に着目しました。

卒業設計では、3度に渡って現地でのフィールドワークを行い、

地元の建築家や旅館、ボランティアで関わりのあった漁師さん達との対話の中で、

この地域の抱えている問題を明らかにしました。

震災以前の大室集落では、

漁師が浜辺に大きな家を建てましたが、

3.11を機に、低地にあった民家の殆どが流されました。

多くの市町村が「堤防」を造成する中、十三浜は「堤防を造成せず」、

「海と生きる」決断をしました。

震災以前は、

「冠婚葬祭を行い、客を招く部屋」

「食事や作業を行う団欒の空間」

がありましたが、

高台に移るにあたり、それらの機能空間が消失しました。

十三浜には、生活と関わり深い「二つの祭り」があります。

一つ目の南部神楽は、海を背景に舞う祭事ですが、

現在は、公民館など、室内で踊られています。

大室では、「佐藤省吾」さんが中心となり、

海からほど近くに立つ仮設の倉庫を背に踊られていますが、

大室には、練習の場や正式な舞台が無いという課題があります。

二つ目の「春と秋の祈祷」では、神社から獅子舞が降り、

低地にあった集落 (民家) を練り歩くことで悪霊を払います。

しかし、

現在の住宅地とは距離があるため、獅子舞はトラックで運ばれます。

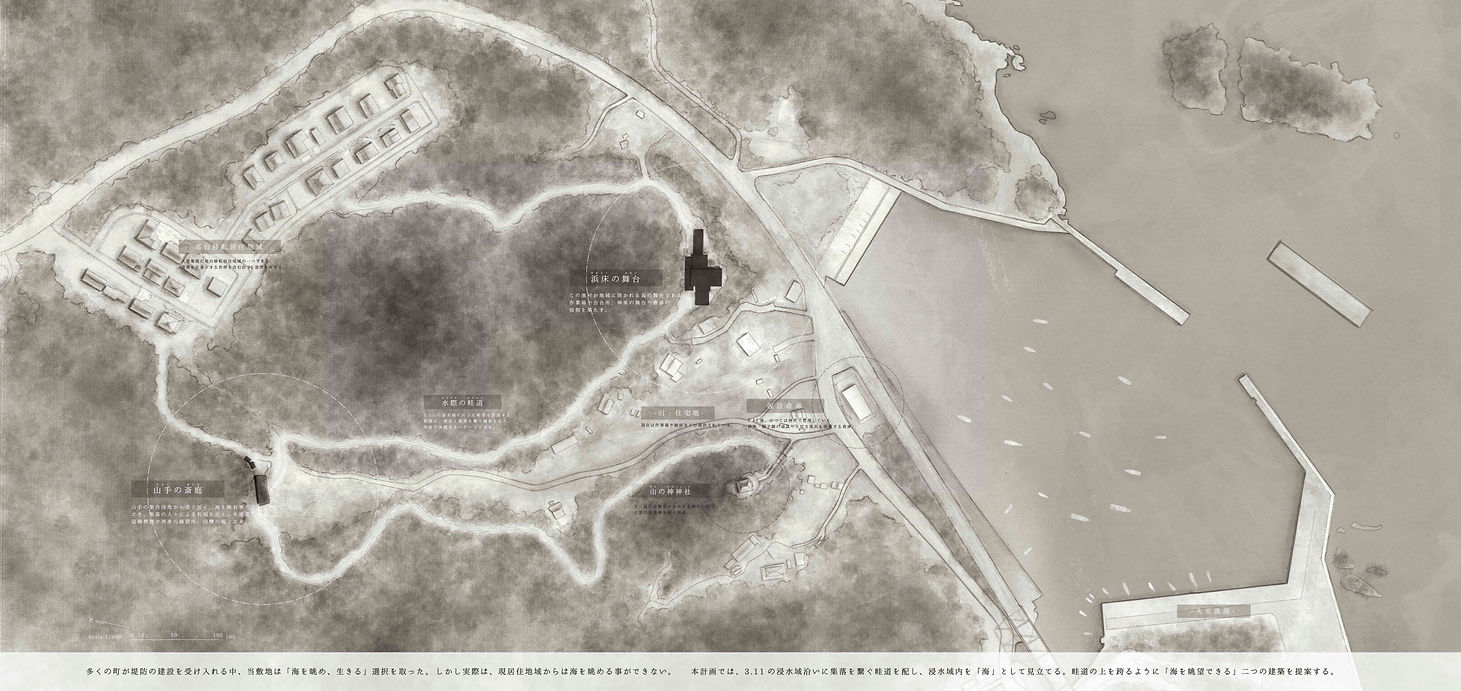

以上の背景から、本計画では

「住居機能の変化」「祭りの更新の必要性」の二つに焦点を当て、

高台移転によって消失した空間を取り戻し、「海と共にある暮らし」を再編します。

祭りの起点になる神社

二つの建築と、集落全体をつなぐ畦道を計画します。

畦道は3.11の浸水域に沿って敷かれ、

日常導線だけでなく、

祭りや避難時の導線としても機能します。

漁具が保管される倉庫

「水際の畦道」

高台住宅地から徒歩3分ほどの場所に位置するのが、

「山手の斎庭」(やまのてのゆにわ)です。

![[山手の斎庭] 挙式に参列.jpg](https://static.wixstatic.com/media/83fbbb_e8759f73d25148ca9c6d5d4c0ed5258d~mv2.jpg/v1/fill/w_1468,h_691,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/%5B%E5%B1%B1%E6%89%8B%E3%81%AE%E6%96%8E%E5%BA%AD%5D%20%E6%8C%99%E5%BC%8F%E3%81%AB%E5%8F%82%E5%88%97.jpg)

「山手の斎庭」

高台の住宅地から新郎新婦の一行が降りてくる様子

![[山手の斎庭] 神楽の練習.jpg](https://static.wixstatic.com/media/83fbbb_547418d6b06a490ca93bd29f4cb0ff11~mv2.jpg/v1/fill/w_600,h_360,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/%5B%E5%B1%B1%E6%89%8B%E3%81%AE%E6%96%8E%E5%BA%AD%5D%20%E7%A5%9E%E6%A5%BD%E3%81%AE%E7%B7%B4%E7%BF%92.jpg)

![[山手の斎庭]からの朝の眺望.jpg](https://static.wixstatic.com/media/83fbbb_6c74eb0096904d0a80ec657ecee00679~mv2.jpg/v1/fill/w_640,h_360,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/%5B%E5%B1%B1%E6%89%8B%E3%81%AE%E6%96%8E%E5%BA%AD%5D%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E6%9C%9D%E3%81%AE%E7%9C%BA%E6%9C%9B.jpg)

南部神楽の練習の場

住民の団欒空間

朝起きた漁師はここから海を眺め

一日の計画を立てる

![[山手の斎庭] の畦道を獅子舞が通るnew.jpg](https://static.wixstatic.com/media/83fbbb_a411bd8cd5114d6c99e23e523df6b68c~mv2.jpg/v1/fill/w_1455,h_936,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/%5B%E5%B1%B1%E6%89%8B%E3%81%AE%E6%96%8E%E5%BA%AD%5D%20%E3%81%AE%E7%95%A6%E9%81%93%E3%82%92%E7%8D%85%E5%AD%90%E8%88%9E%E3%81%8C%E9%80%9A%E3%82%8Bnew.jpg)

「山手の斎庭」

下を通る畦道を、神社から来た獅子舞と一行が通る

![[山手の斎庭] 平面図.jpg](https://static.wixstatic.com/media/83fbbb_f1135c0642e74336a43efd07156d0e40~mv2.jpg/v1/fill/w_1454,h_1031,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/%5B%E5%B1%B1%E6%89%8B%E3%81%AE%E6%96%8E%E5%BA%AD%5D%20%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%9B%B3.jpg)

「山手の斎庭:平面図」

3.11の浸水域にせり出すように配置

(海に小舟が停泊するように)

山手の斎庭から畦道を歩き5分ほど、浜辺に近い場所に位置するのが、

「浜床の舞台」( はまどこのぶたい ) です。

「浜床の舞台:外観パース」

日常の作業風景。ワカメや海苔を加工す様子

3.11の浸水域にせり出すように舞台を配置

![[浜床の舞台] 漁業組合.jpg](https://static.wixstatic.com/media/83fbbb_3bb97927be84438cb26049799f8f7663~mv2.jpg/v1/fill/w_601,h_362,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/%5B%E6%B5%9C%E5%BA%8A%E3%81%AE%E8%88%9E%E5%8F%B0%5D%20%E6%BC%81%E6%A5%AD%E7%B5%84%E5%90%88.jpg)

「浜床の舞台:内観パース」

座敷では、十三浜の会合などに使われる

![[浜床の舞台] 室内作業.jpg](https://static.wixstatic.com/media/83fbbb_b93cbe917b854240b1ac2b4806142eea~mv2.jpg/v1/fill/w_601,h_362,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/%5B%E6%B5%9C%E5%BA%8A%E3%81%AE%E8%88%9E%E5%8F%B0%5D%20%E5%AE%A4%E5%86%85%E4%BD%9C%E6%A5%AD.jpg)

「浜床の舞台:内観パース」

水産品の加工、貯蓄の場、直売所として機能する

![[浜床の舞台] 南部神楽の舞台を眺めるのコピー.jpg](https://static.wixstatic.com/media/83fbbb_94698b98b8da4e6b88ceb1fa9e63c431~mv2.jpg/v1/fill/w_1454,h_685,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/%5B%E6%B5%9C%E5%BA%8A%E3%81%AE%E8%88%9E%E5%8F%B0%5D%20%E5%8D%97%E9%83%A8%E7%A5%9E%E6%A5%BD%E3%81%AE%E8%88%9E%E5%8F%B0%E3%82%92%E7%9C%BA%E3%82%81%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC.jpg)

「浜床の舞台:外観パース」

「海を背に踊る事のできる」この舞台を求め、

気仙沼や南三陸といった遠方の地域からも踊り手が集い、「踊り合い」が行われます。

こうしてこの空間は、地域と「南部神楽」という文化が結ばれ、

「開かれゆく舞台」となってゆく